医学教育カリキュラム

医師への学びを支える、

“6年一貫教育”体制。

全学生が1キャンパスに集結。

医師になるまでのステップと

関西医大の支援体制

1

- 総合人間医学

- 教養教育

STEP1[1・2学年]- 基礎を形成する重要なステップ。医学生として必要となる基礎的な教養と、専門知識を学ぶための基礎学力を養いつつ、解剖学や生理学などの基礎・社会医学分野について、講義や実習を通して学びます。人体の構造と機能はもちろん、リベラルアーツ、現代社会の構造と課題、他分野から見た医療・医学など、さまざまな側面から学習を重ね、「白衣の日」実習では医療の現場を早期から体験し、生涯医師として学び続ける基礎体力を身につける2年間です。

クラスアドバイサー制度/メンター制度

2

- 総合人間医学

- 基礎医学

STEP2[3学年~4学年2学期]- STEP1で身につけた基礎力を活かし、いよいよ臨床的な知識の習得に入るのがこのステップです。臓器別系統別に体系立てられた講義を受け、基礎・臨床の研究室での配属実習(体験型学習)を通して深い知識の定着と理解をめざします。また、4学年の2学期には、全国の医学部共通である共用試験(CBT・臨床実習前OSCE)を受験。臨床の現場に出るための必要な知識が習得できているかを確認します。この試験に合格した学生は、晴れて臨床実習生(医学)として、次のステップから臨床現場に立つことが可能です。

クラスアドバイサー制度/メンター制度/奨学金制度

3

- 総合人間医学

- 基礎医学

- 臨床医学

4

- 総合人間医学

- 臨床医学

白衣授与式

5診療参加型

臨床実習

(クリニカル・クラークシップ)

- 臨床実習

- STEP3[4学年2学期~6学年]

- 臨床実習生(医学)として認証を受けることができた学生は、このステップから診療参加型臨床実習(クリニカル・クラークシップ:CC)に参加します。これは、実際の医療の現場で診察から検査、治療までを一通り体験するためのプログラム。まずは数名ずつのグループに分かれ、1~2週間ずつ医療チームの一員として全ての診療科で実習を開始。それ以降は、自身が選択した診療科で経験を積む「選択制臨床実習」が始まります。ここまでのステップで得られた知識を活用することで、机上の空論ではない実践的な“活きた”知恵を身につけることをめざします。

- 国外臨床実習

アメリカ/カナダ/マレーシア

ドイツ/イギリス/リトアニア - 学外臨床実習

- 国外臨床実習

クラスアドバイサー制度/メンター制度/奨学金制度

6選択制

臨床実習

- 臨床実習

研修先のマッチング

医師国家試験に向けた指導

- 臨床実習後OSCE・卒業試験

- 医師国家試験(2月上旬)

クラスアドバイザー・メンター制度

顔の見える距離で一人ひとりを見守る。

1学年ごとに専属のクラスアドバイザーを、さらに、学年別に10名程度のメンターを配置。定期的に面談を行い、生活状況や健康状態も含めて、トラブルを未然に防止します。教員と学生の距離が近いという本学ならではの特色を活かした、“寄り添う”医学教育を実現し、充実した学生生活を送れるようサポートします。

自習室

自学自習の拠点として活用

学生8人収容の自習室が合計16室と、さらに大部屋も利用できます。活発なコミュニケーションを促すために、壁は中が見通せるように外側がガラスになっています。参考書籍や文献などを持ち込ん で、集中して勉学に取り組めるので、学生たちに人気です。

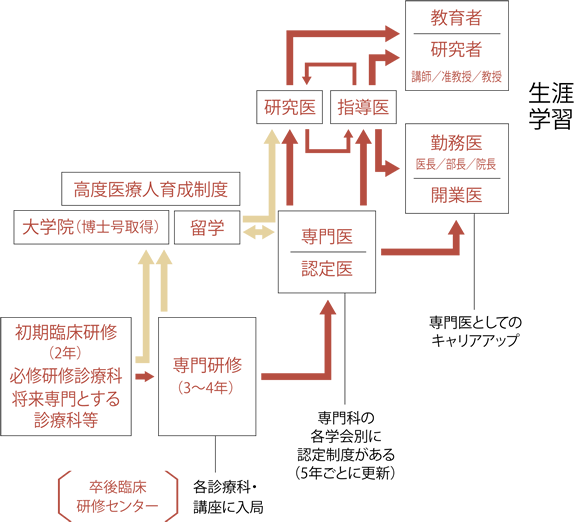

高度医療人育成制度(スーパードクター制度)

世界に通用するスーパードクターを育成

海外の医療施設に留学することにより、最先端の診療技術や診療体制を修得し、世界で通用する医師を育成します。本学の臨床系講座・診療科に所属する教員(助教以上)で、原則として医師免許取得後10 年以上、かつ専門医の取得者(医学博士の学位取得者が望ましい)を対象に、国際交流協定を締結した世界各国の大学や病院へ、1年間の留学を経済的にサポートします。

医師のキャリアを支える同窓会

本学は、1928年の創立以来、実に9,052名に及ぶ卒業生を輩出してきました。「関西医科大学医学部同窓会」は同窓生の絆を深め、親睦を図るために、1933年6月15日、第1回卒業生によって創立された 組織です。北海道から九州まで、全国を網羅するネットワークを構築しています。医療知識の勉強会や親睦会の開催など、同窓会会員同士が支え合い、地域ごとに特色のある活動を行っています。

臨床研修

将来進む診療科を意識しながら、

臨床の経験を積んでいく時期。

医学部を卒業し、医師免許を取得後は2年間の臨床研修へ。基幹型臨床研修病院である本学附属病院と総合医療センターを中心に、必修診療科と自身が目指す専門分野の診療科等(自由選択)をローテーションで実施。また、研修に専念できるように研修期間中の給与や保険等の処遇も充実させ、卒後臨床研修センターを設置するなどのバックアップを行っています。さらに、臨床研修と基礎研究の両立が可能な基礎研究医プログラム(募集定員:附属病院1名)が2022年度からスタート。このプログラムでは、臨床研修の到達目標を達成した後、基礎医学系の教室に所属し16~24週基礎研究を行います。また、2024年度のプログラムからは外科重点プログラム(募集定員:附属病院3名)を新設し、将来外科を目指す人に向けた充実したプログラムがスタートしています。加えて、2026年度からは、2年目に医師少数県で24週研修する「広域連携型プログラム(募集定員:附属病院・総合医療センター各1名)」も新設されます。

SHARE

![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)