地域看護学領域

地域と生活に根ざした看護を学び続けるために『地域看護学』

■領域概要

地域看護学領域は、地域で生活する人々の健康回復、維持、増進を図りながら、住みなれた地域でその人らしく生活していけるよう支援していくための看護について探究しています。そして地域における多様な人々とのかかわりを大事にした看護職の育成を目指しています。

地域包括ケアシステム構築が進展するなかで地域における看護師、保健師の活動の場が広がってきています。本学においては全員が看護師、保健師国家試験受験資格をもつことができるカリキュラム構成になっています。医療機関で仕事をしていても地域の活動や地域の社会資源を紹介でき、保健師と連携できる看護職が育つための教育を行っています。

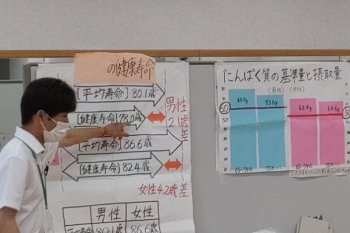

教員による学問のミニ講義

地域看護学領域 大川聡子教授による学問のミニ講義です。

自治体で働く保健師の仕事の一例として、「逆境的小児期体験(ACEs)が10代母親の育児に及ぼす影響を踏まえた支援のあり方」をご紹介しています。

ぜひ、ご覧ください。

領域教員

![]()

大川聡子教授

地域看護学領域では、地域で生活するあらゆる世代の方々を対象に、様々な場において、主に保健師実践を基盤とした研究を行なっています。私の現在の研究テーマは、10代⽗⺟の逆境的⼩児期体験(ACE)の影響を緩和するための地域づくりについてです。

大学院では、看護実践において対象者が直面する様々な課題に気づいたときに、それがどのようにして起こり、どうすれば対象者のよりよい生活や看護実践につながるのかを、研究を切り口として学ぶことができます。⽇常の業務の中での気づきを、研究を⽤いて解決してみたいと思われる⽅は、ぜひ⼤学院の門をたたいてみてください。

*詳細は、researchmapをご覧ください。

![]()

森田理江講師

産業保健師は働く人びとの健康を支援するとともに、いきいきと働く姿に寄り添い、その貴重な瞬間を一緒に体験できる大変やりがいのある仕事です。多様化する社会と働き方、働く人びとへの支援のためには変化を見極め、柔軟に対応する力が求められます。これからますます進化するICT端末によって、多くの人々に健康の恩恵が届けられる日も近いと感じつつ、そんな近未来でも、看護職による「ひと」にしかできない支援は常に求められ、それに応えるべく保健師ならではの支援技術に必要なことを考えていきたいです。

*詳細は、researchmapをご覧ください。

光井朱美講師

保健師は、地域に暮らす様々な年代の方々が健康で安心・安全・幸福な生活を目指すための伴走者であることを保健所保健時代に学び、子どもの福祉・最善の利益の実現のためには、地域全体の健康レベルを向上することが重要であり、保健師の強みである『予防』の視点が不可欠だと児童相談所児童福祉司時代に学びました。

地域で暮らす人々の生活の営みに寄り添い、その人々とともに協働して活動できる職種だと思います。

保健師は、社会的な情勢によって、今、大変注目され、様々な分野で活躍できる職種だと思います。授業・演習などを通して、保健師の実際の面白さ、広さ、大変さも含めて知っていただき、みなさんと一緒に学んでいきたいです。

![]()

海原律子助教

地域の保健師として働いていた頃、「これでよかったのかな?」と自分の実践で悩むことがありました。そのときに思い出したことが、学生時代に学んだことや、お世話になった先生方の言葉でした。人や書物との出会いが、今も自分の支えとなっています。素敵な出会いを大切に、ともに学びあいましょう。

*詳細は、researchmapをご覧ください。

田中規子助教

保健師活動の対象者は、妊娠期から高齢者まで幅広く、誰一人として同じ人生はありません。

私は、自治体の保健師活動の経験から、保健師が一人でできる支援には限界を感じる一方で、関係機関と協働で必要な支援を行うことで、対象者の健康や喜びにつながる経験をしました。

個別の健康課題から地域特性を踏まえた集団の健康課題へと発展させ、事業化・政策化していくことが保健師活動の醍醐味だと思います。

多様化していく社会の中、保健師は、柔軟な発想力や対応力が求められ、専門性を高めるだけではなく、保健師以外の職種の方々とのネットワークを広げ、様々な知識や価値観を知ることも大切です。保健師の強みや楽しさを一緒に学んでいきたいと思います。

堀内寿美子助教

保健師は、様々な世代の様々な状況で生活する方を対象とする面白い職業です。なかでも産業保健師は働く人々の個別性を尊重し、その人がどうありたいのか、その人らしく生きていくことに寄り添い、健康づくりに携わることができる魅力的な職業です。働く人々がいつまでも働ける心身の状態を保ち、定年退職後には各自が描く第2の人生を楽しめるようにお手伝いをしています。そのためには例えば、職場での定期健康診断結果から、働く人の意識や生活に着目したかかわりをもつことで、働く人々の疾病予防や早期発見、セルフケアの力を高める支援ができると考えます。保健師という職業に興味関心をもっていただき、一緒に成長し合っていきたいです。

地域生活援助論演習

地域生活援助論実習Ⅰ

地域生活援助論実習Ⅱ

生活看護論実習Ⅳ

統合実習

大学院生の研究テーマ

2022年度修了生

コロナ禍で乳幼児を育てる母親の育児感情とその関連要因の検討—ソーシャルサポートと受援力に着目して—

事業所の定期健康診断血圧有所見者へのセルフケア能力に焦点を当てた減塩指導における効果

現在進行中の研究紹介

10代父親・母親の逆境的小児期体験を緩和するPACEsに着目した育児支援プログラム開発

コロナ禍におけるテレワーク労働者に対する新たな健康管理の手法に関する検討

健康危機発生時に新任期保健師の早期離職を予防する心理的支援プログラムの構築

社会的孤立の状態にある高齢者の理解と孤立した生き方を尊重した支援の検討

在留外国人母子に対する自然災害を想定した自治体保健師のゼロ次予防策の構築

血圧コントロール改善に効果的な支援の検討—労働者と産業保健師の視点から—

連絡先

■看護学部

〒573-1004 枚方市新町2-2-2

関西医科大学 看護学部

TEL 072-804-0101(代表)

■看護学研究科

〒573-1004 大阪府枚方市新町2-2-2

関西医科大学 大学院 看護学研究科

TEL 072-804-0205、072-804-0207(事務室直通)

E-mail nursing@hirakata.kmu.ac.jp (事務室代表)

SHARE

![[KMU BRAND]関西医科大学 関連施設](/common/img/logo_brand.png)