HOME | リハビリテーション学部 | リハビリテーション学部について | 3学部合同座談会

3学部合同座談会

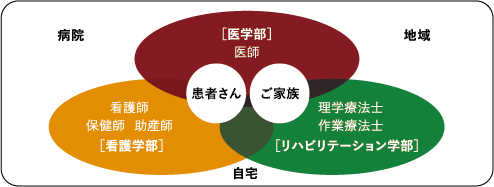

リハビリテーション学部 × 医学部 × 看護学部が連携できるのは、医療系複合大学ならでは。

本学では、他学部との合同授業を通し、互いの役割を尊重・理解することで医療に関する幅広い視野を育成するため、リハビリテーション学部・医学部・看護学部の学生たちが早期から協働・連携。医療現場の実情に即したチーム医療を実践的に学びます。

一年次の授業で、リハビリテーション学部と医学部生、看護学部の学生がグループメンバーとなる小グループで、事例を用いながら提示された課題についてディスカッションを繰り返し、その内容を各グループで発表する合同授業を展開します。これらの授業を通して、医師や看護師など多職種との協働に不可欠なコミュニケーション力、状況に応じて適切に対応できる課題解決力や批判的思考力を養うことができます。

入学直後の1年次に、チーム医療の現場を想定した多職種連携の大切さを「3学部合同講義・演習」で学んだみなさんに授業の感想など、ディスカッションしてもらいました。

ホンネ座談会

理学療法学科 3年次 戸谷 達希さん

作業療法学科 3年次 西垣 舞弥さん

【医学部】

3学年 上田 拳瑳さん

【看護学部】

3年次 蔦田 光さん

※学年は座談会実施当時

Q:合同授業のテーマについて、どのような視点で捉えましたか?

【リ】西垣さん:入院加療時は運動療法ができていたけれど、終末期になるとリハビリが困難になるというユーイング肉腫を患った男児のケアを話し合ったのですが、そうした状況になっても、やはり療法士としては何とかしてあげたいという思いは強くありました。

【リ】戸谷さん:たとえリハビリが困難な状況でも、実際にそうした患者さんに向き合うことになれば、「少しでも体を動かしてあげたい」という気持ちになるはずです。

【医】上田さん:僕もこのテーマはかなり悩みました。リハビリの面で継続してケアしていける可能性があるのなら、医師の立場としてわずかなことでも治療の面で何かできないだろうかと考えました。

【看】蔦田さん:リハビリが難航するということは、患者さんに精神的なダメージがあることも想定できます。ですから看護師として、前向きな気持ちになれるように、「リハビリを頑張れば、こういうことができるようになるよ」といった声掛けも必要だと感じました。

【リ】西垣さん:ただ、終末期という大変難しい状況のなかで、実際にどのようなリハビリができるのかを具体的に考えるとなると、非常に難しい面があることもわかりました。

Q:合同授業の学びを通じて、自分が成長できたと感じることは?

【リ】戸谷さん:例えば、患者さんによっては退院後もリハビリが必要な方がいます。そこに目を向けると、チーム医療は院内で完結するものではありません。退院後の生活やケアについても考えられるようになったのは、成長できた点だと思います。

【医】上田さん:同じ医療従事者でも、職種によって視点が違うとわかったことは合同授業の大きな収穫でした。また、医学部で学ぶ者として症例を詳しく説明できる知識ももっておかないといけないと感じました。そのスキルも今後しっかり高めていきたいです。

【リ】西垣さん:家族の方にも寄り添う看護師の視点は、やはり私たちにも必要で、学科の授業を通してその大切さも学んでいます。4年次で再び合同授業を受けるときは、もう一歩踏み込んで意見を交わしたいです。

【リ】戸谷さん:そこは僕も同感です。学科の授業を受けるときは、常に“違った視点”があることを意識するようにして視野を広げています。

【看】蔦田さん:「ユーイング肉腫」のテーマに向き合ったことで、看護師も病気に関する知識は必要だと実感しました。今は、わからないことがあれば「まずは調べる」という意識をもって授業に臨めています。

仮想シナリオを用いた授業を振り返って。

■患者さん : 翔馬くん(9歳)

■病気の設定 : ユーイング肉腫(小児がんの一種)

■ 経過 : 治療の効果が認められず終末期の状況。「しんどい! 家に帰りたい!」と苛立っている。

■ 課題 : 医師・看護師・理学療法士・作業療法士の各立場から事例における問題点を挙げる。経過を踏まえて合同カンファレンスを開き、翔馬くんにどう説明をして対処すべきか、などを話し合う。